- 【1】装着感/遮音性/通信品質「装着感・通信品質は満足できる」

- 【2】外観・インターフェース・付属品「操作インターフェースは物理ボタン式」

- 【3】音質「高域で派手さを強調せず、地平線付近に重心のある音響」

- 【4】官能性「個人的にはロックを聴くのにおすすめしたい」

- 【5】総評「パンチ力とドライな味を楽しみたいならこのイヤホンはおすすめ」

- 【6】同価格帯の実力派完全ワイヤレスイヤホンとの聞き比べ

- 【関連記事】

【1】装着感/遮音性/通信品質「装着感・通信品質は満足できる」

| おすすめ度*1 | |

|---|---|

|

|

|

| ASIN | |

| スペック・評価 | |

| 連続再生時間/最大再生時間 | 6h/27h |

| Bluetoothバージョン | 5.0 |

| 対応ワイヤレスコーデック | aptX/AAC/SBC |

| 防水性能 |

IPX4 |

| 音質傾向 |

低域重視、パンチがある、ドライ、すっきり、さっぱり、サクサク、シャキシャキ、息感強調、ハキハキ、風通しが良い、清々しい |

完全ワイヤレスイヤホンとしては少し大きめのハウジングだが、カスタムIEMのような凹凸が付けられており、装着感は良好で遮音性もそこそこ高め。

対応コーデックはaptX/AAC/SBC。チップはQCC3020。私がONKYO GRANBEATにつないでテストした範囲だと、ターミナル駅の改札口付近とバスロータリーくらいでしか途切れず、比較的途切れの多い駅ホームでも途切れる感じはなかった。ただし、テストしたのは通勤混雑時ではないため、人が多いと結果は少し変わるかも知れない。

この機種の通信品質についてはこの製品を紹介して下さったはしさんからも情報提供を頂き、混雑時はさすがに途切れるとのこと。はしさんに感謝です。

クーポンあっという間でしたね。

— はし (@hashi84hashi84) September 19, 2019

商品レビューに偽物疑惑を書かれたからか画像にロゴが入って、説明にもメーカー名がふえてますね。

私は古めのAndroidとiPhone8で使ってみましたが、混雑する駅のホームはそこそこ切れてました。

私の感想としては、この価格帯の機種の中では通信品質はかなり安定しており、またQCC302X系に多い、接続した最初の頃にやや途切れやすいというクセも少なめに思えた。私がこれまでレビューしてきたQCC3020チップ搭載機種の中でも相対的に安定度が高い印象を受ける。

テスト環境

今回のテストはHiby RR6 ProとONKYO GRANBEATで行っている。

この製品に偽物疑惑があるらしいです

Twitter上でこの製品に偽物疑惑があるという指摘を頂いた。ぶっちゃけ私自身が本物かどうか保証できるものもないので、この点についてはSoundPEATSのストアフロントに質問を投げかけてみるのが良いように思う。

一応添付品の写真は下のツイートに掲載した。その後、情報を寄せて頂いた方から、たぶん正規品だという追加情報も頂いた。多謝!

コメントありがとうございます。本物かどうかとかは私が保証できることではなく、SoundPEATSさんのほうに確認するのが手っ取り早いです。パッケージ添付品などの写真を一応掲載しますが、それで本物という証明になるとも思えません。リンク先から質問できます。https://t.co/LJKovGXgJB pic.twitter.com/kDVQE81JtX

— audio-sound @ hatena (@audio_sound_Twr) September 21, 2019

https://t.co/ACKE63fXmT

— 鴻門之会 (@R8J6k4l0v8V6urX) September 22, 2019

この方の動画の説明曰く、10月末発売のSoundPEATSの新製品であるそうです。私もSoundPEATSさんからの返信待ちですが、試しに購入してみることにしました。

【2】外観・インターフェース・付属品「操作インターフェースは物理ボタン式」

付属品はイヤーピースの替え、充電ケーブル(Micro-B)、専用充電ケース、説明書。インターフェースが物理ボタン式。このボタン、押し心地が軽く、耳にそれほど押し込む感じを出さずに操作できるので、操作時に耳にそれほど負担感が出ない。

【3】音質「高域で派手さを強調せず、地平線付近に重心のある音響」

音質的にはSoundPEATSではよくある、低域に強調点を置いた調整になっている。その低域はやや厚みがあり中域と親和的で、地平線付近に音の密度を集中させ、音場を暖める黒みと地熱感のある音。このおかげでギター音にも熱気のある黒みが加わっており、ドライなエッジを感じさせてくれる。

高域方向は派手さを抑えたやや質素なすっきりした味わいになっており、風通しがよく、たとえばシンバルの音もどちらかといえばややドライに、サラサラ、サクサク、シャキシャキとしたシルキーな肌触りや清潔感、クリスプ感を重視した感じになっている。シンバルが派手めに聞こえる曲、たとえばヨルシカの「藍二乗」では、シンバルがさわやかに少しシルキーな感じでシャンシャン聞こえる泡立ち感のある淡泊な酸味と、ドラムの温かみのある黒い音が見事な対比をなして聞こえてくる。

こういう高域音の良いところは自身が眩しい光沢を避けることで、中域の質感や色味を丁寧に感じさせてくれるところで、たとえば女声ボーカルは明るさに強調がなく、どちらかといえばわずかに暗い傾向を持っているにも関わらず、少しドライな質感のまま浮き上がって聞こえてくる。ボーカルの突き抜け感はセーブされているので、外連味は抑えられているが、中域で少ししっとりとするボーカルには沈み込む余韻が出る。質感的には若干ハスキーさが強調される感じがあり、息感に「スキッ」とした感触が出てくる。前出の藍二乗でもボーカルに憂いのある吐息感が丁寧に出ていて、また「ツ」音やサ行の凹凸感がナチュラルに強調される自然な輪郭感がある。

パワーバランス的には低域から中域の下のほうにかけて密度がある感じで、明るさや軽妙さを味にしているタイプのアニソンにはやや鈍重さが出てしまうところがある。たとえば個人的にはfhána「青空のラプソディ」を聴くと、ボーカルに天井感を感じ、ドラムサウンドがやや厚く中域に出張ってくるので少し重苦しく感じる。

それに対し、大原ゆい子「星を辿れば」のような曲は充分に暖かみを感じつつ、派手さを抑えたサラサラ系の音を持つシンバルが、吹き抜ける風のようなさわやかさを感じさせてくれる。

より正統派ロックに近い曲も得意な印象を受け、ドラムとベース、ギターがしっかりした黒みを出す中に清涼なハイハットと甘味のあるボーカルが少し息遣いを強調しながらセクシーに聴かせてくる。

あくまで個人的な好みだが、このイヤホンで聴く「ざらざら」の花澤香菜のボーカルは息感にさわやかなドライさがあってスキッとしつつ、必要以上にコクを出し過ぎない自然な甘味が感じられて説得力を感じる。高域で派手さが抑制されているために、色味を抑えた少しセピア色かモノクロに近い淡い雰囲気があるのも、しつこくない、さっぱりして、そしてどことなく物憂げな儚い情緒感に感じられて良い。

好みにもよるが、意外なところでは、元々高域に存在感があるEDMはさっぱりと聴ける。派手さは抑えられ、高域の立体感も抑制的になっているが、パンチ力があるためにダンスフロアの床面ははっきりと感じられ、低域に寄った味付けにはなるが、充分な迫力がある。電子音にドライな酸味と苦味が出るので、ピターな味で楽しめる。

美点

- 低域に温かみのあるウォームサウンド

- 高域は派手さを抑え、風通しの良い清々しい味付け

- ギターにドライで黒いエッジ感があり、ロック

- 中域に充分な濃厚感がありつつ、高域にさわやかさがあるのでほどよく吹き抜ける感覚がある

- 音にパンチ力があり、迫力に勝る

欠点

- 奥行き感に不足を感じる

- 高域が暗い

- 女声ボーカルに天井感が出やすい

- 曲によって低域が支配的になり、もっさり篭もる感じになる

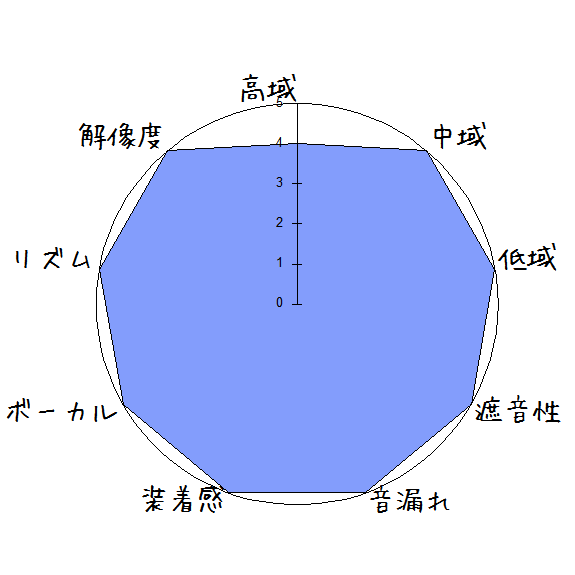

[高音]:高域は清々しく風通しは良いが、光沢は強調されず、派手さがない。またおそらくボーカルの突き抜け感に関わる2khz~4khzくらいに不足があり、それが高域にクリーンさをもたらしているのだが、ボーカルに天井感が出てしまう原因にもなっている。同様にこのあたりの帯域が抑制的に調整されていることが、音にドライな風味をもたらしていると考えられる。同じ理由から曲によって、弦楽の張りに物足りなさを覚える可能性は高い(秦基博「水彩の月」、井口裕香「Hey World」、多田葵「灼け落ちない翼」でテスト)

[中音]:高域でツヤが抑えられているので、ボーカルやギターはドライな味になっている。ギターはビターなテイストで黒みを出して聞かせてくれる反面、のびやかさに欠け、立体感では抑制的に感じられる。ピアノも質感的にはややカラッとした音で淡泊な味付けになっている。中域の下の方では厚みが出て、音にパンチ力もあり、迫力が感じられる。

[低音]:100hz~40hzまでぶっとい振動。30hzで沈み、20hzでほぼ無音。低域は濃く、厚みがあり、ウォーム。地熱感がある。ドラムやベースは少し膨らんで、どちらかといえばブーミーに聞こえるので、クリアな感じではない(分島花音「killy killy JOKER」、UVERWorld「CORE PRIDE」、重低音音源動画でテスト)

[解像度・立体感]:ふくよかな音響構造を持っており、低域に比重があって重心は低い。音の濃さの上でも、低域方向でより濃く、高域は比較的さっぱりと仕上げられているため、人によっては低域過多に感じる可能性がある。また音場の明るさを重視する人には、音が渋く暗いと感じられるはず(petit milady「azurite」、分島花音「world's end, girl's londo」でテスト)

[パーカッション・リズム]:ドラムセットはタムは明るさを抑え、ドラムは全体的に黒い重厚な音となっており、バズンバズンと重く広がる熱のある音になる。一方でハイハットは光沢感を控えめにして鮮やかさを抑えながらも、浮かび上がりは良く、清潔な感じで聞こえる(東京カランコロン「スパイス」、nano.RIPE「ツマビクヒトリ」、JOY「アイオライト」でテスト)

[ボーカル傾向]:ボーカルは中域で濃くボディはしっかりしている。天井感があるので、のびやかさはそれほど強調されないが、かわりに息感に清潔さがあり、サ行の子音を少し強調してはっきり聴かせる。物憂げなボーカル表現は吐息も含めてうまく、そういう方向性での妖艶さの表現に優れる。

【4】官能性「個人的にはロックを聴くのにおすすめしたい」

安月名莉子「Glow at the Velocity of Light」

【ONKYO GRANBEATで鑑賞】このイヤホンのこの曲の聴かせ方を表現すると、「パンチ力と熱気のある低域、ドライな中域、サラサラな清涼感のある風通しの良い高域」。ボーカルのツヤは抑えられており、ドライでちょっと攻撃的な雰囲気があり、渇望感を歌う歌詞とマッチしていて、さらに低域にはどっしりとした重みとドスの利いたパンチ力がある。そのドラムのパンチはカラッと乾いた音で清潔感があり、どちらかというとギラつく弦楽やピアノとの対比が気持ち良い。ビターでかっこよいロックダンス曲として聴ける。

TVアニメ 「 彼方のアストラ 」 エンディングテーマ 「 Glow at the Velocity of Light 」

澤野弘之 with David Whitaker「Battle Scars」

【ONKYO GRANBEATで鑑賞】この曲がすごくかっこいい。低域でパンチ力が利いてるし、高域のほうではドライで清潔な爽快さがあって気持ち良い。ギラつく中域で、スチームパンク風で無国籍的なメトロポリタンな退廃の雰囲気を感じつつ、一方で清潔なシンバルにスピード感と清涼感を感じるというね。ビターで明るさを強調しないキーボードもダンディズムに満ちている。

EGOIST「Depatures~あなたにおくるアイの歌~」

【Hiby R6 Proで鑑賞】ハスキーさが強調されつつ、シンバルとともに清潔な色彩感を持つ、シルキーボイスに惹き込まれる。カラッとした乾いた空気感がこの曲でも独特の渇望感を感じさせてくれて、渇望感がマックスになるサビではドラムもパンチ力をしっかり利かせて熱気も出し、ボーカルに熱に浮かされたような吐息感を加える。最高です。

GREATEST HITS 2011-2017 “ALTER EGO”

AXIS「HEAVEN'S RAVE」

【Hiby R6 Proで鑑賞】ドライで黒みと熱気のある音は、たとえばこの曲も存分に楽しませてくれる。ドラム音のズバズバッとしたパンチ力の音がキレてて、質感的にザラザラ、ギラギラしている感じが、この曲の熱狂的でどこか攻撃的な雰囲気をよく表してくれる。たぶんこの音源を大抵のイヤホンで聴くと、「ボーカルちょっとコケティッシュでかわいいなぁ」なんて感じると思うんだけど、このイヤホンで聴くとドライでちょっとアンニュイ感を漂わせたような、ドスの利いた感じで聞こえる。

【5】総評「パンチ力とドライな味を楽しみたいならこのイヤホンはおすすめ」

性能や通信品質的には文句ない機種でおすすめできます。音質は清潔感がありますけど、SoundPEATSらしく、かなりドスが利いた感じなんで、それほど万能ではないと思います。個人的には好きな音ですけど、もっさりしやすいところがありますし、ツヤが不足して感じられると思いますんで、ツルツルのびやかキラキラ系の音が好きな人には向かないと思います。音に媚びた感じがありません。

ちなみに初代Truengineとの違いは、初代は上から下までぎっしり系の音でしたが、こちらは低域偏重です。

【6】同価格帯の実力派完全ワイヤレスイヤホンとの聞き比べ

vs EnacFire Future plus(ORESAMA「Hi-Fi TRAIN」)

同じように低域に濃さと厚みのあるパンチの利いた音を奏でるEnacFire Future Plusとまず聞き比べてみる。ドスは明らかにTruengine SEのほうが重く濃く、パンチが利いてるんで、Future Plusのほうが印象は上品である。Future Plusはそれほど強調しないとはいえ、音にツヤも普通に出すので、たとえばシンセの音やボーカルにみずみずしさがあり、Truengine SEに比べて、質感がツルッとしている。Future Plusも密度感高めの音を持っているとはいえ、音場ももうちょっと上向きで開放的である。

Truengine SEはボーカルにボソボソした感じがあり、サ行と息感に強調があるので、もう少しザラザラして毛羽立つ感じになる。そういうと味気ないと思うかも知れないが、たしかに色味はややグレーがかるものの、手がかりはむしろ多く、ハキハキした感じは強くなる。人によってはこのボーカルをさわやかと感じるだろう。良いか悪いかは別にして、低域のパンチ力では明確に勝り、ドラムのドスドス感は非常にパワフルで力強い。

Hi-Fi POPS(初回限定盤)(Blu-ray Disc付)

vs Mpow T5(SawanoHiroyuki[nZk]:Uru「Binary Star」)

次は同じ価格帯でQCC3020搭載、低域多めと個性が被りがちに思えるMpow T5と聞き比べてみる。よりデジタル的で明るく派手さがあるのはT5だが、実際のところ低域はちょっと浅くて、個人的にはもう少し濃さが欲しい。個人的にはこの曲に関してはTruengine SEのほうが好きで、光沢感が少しギラッとした形で抑えられているために、音場の背景に静謐感があって、シンバルの色が映えて、まさに星々の輝きを感じる。しかも、ただそれだけではない。ドラムに重みと黒みがあって、沈み込みがしっかりしているためにメリハリ感にも優れ、鮮やかさではT5に明確に劣るにも関わらず、サビの昂揚感でむしろ勝る。

低域の深みの貢献力といえるかもしれないし、あるいはつややかさに優れたUruのボーカルのおかげか、むしろこの曲ではTruengine SEのボーカル表現の方にすっきりとした清涼感のある突き抜けが感じられるところも大きいかも知れない。個人的にはTruengine SE推し。

Binary Star/Cage(期間生産限定盤A)(『銀河英雄伝説 Die Neue These』盤)(DVD付)

vs Dudios Zeus Ace(藍井エイル「月を追う真夜中」)

同じSoundPEATS系代表としてTruefree+ことDudios Zeus Aceと聞き比べてみる。同じSoundPEATS系らしく、低域重視でどちらかといえばドライな出音の感じまでクリソツだが、Zeus Aceのほうが低域のパンチ力が弱く、淡泊。その分シンバルがより前面に出てくるところはあって、より明るく、見通し感が良いのはZeus Aceのほう。もう一つのポイントはボーカルの潤い感。ツヤはZeus Aceが優れていて、中高域にみずみずしさがある。

個人的にはどちらかというとこの曲にはZeus Aceのほうが合っている気がする。その理由は、この曲ではオーケストレーションが加えられているので、弦楽ののびやかさと張りはZeus Aceが勝り、色気が出ているから。最終的には好みだけど。

月を追う真夜中 (期間生産限定盤) (DVD付) (特典なし)

vs AUKEY EP-T10(樋口了一「1/6の夢旅人2002ver.」)

同じようにロック向きの音質を持っているAUKEY EP-T10と比べてみる。率直に言って、EP-T10のほうが陽気。たとえば、EP-T10のボーカルはちょっと華やかに、ふわっとしているのに対し、Truengine SEの音はより濃ゆい感じでパンチを利かせるので、誤解を恐れず言うと、ちょっとしゃくれてる感じがする。そういうわけで軽快な冒険心のあるこの曲にたぶんより合っているのは、総合的にはAUKEY EP-T10だと思うんだけど、一方でTruengine SEのドラムのパンチの音圧が心地よくて、メリハリ感は明らかにTruengine SEの方が良いから、疾走感がある。低域が目立つので、ちょっとくどいかなとは思うんだけど、パチンパチンしている活きの良い弾みを持つ音の気持ち良さは、なかなか他では味わえない。

vs NexAudio Q70(EGOIST「Depatures~あなたにおくるアイの歌~」)

たとえばEGOIST「Depatures~あなたにおくるアイの歌~」を聴くと、Truengine SEがサビでは「もうあなたに会えなくてつらい」っていう嘆きの歌に聞こえるのに対し、Q70のほうは「あなたに会えたから生きていける」っていう安心感のある歌に聞こえる。なんていうか落差にウケる。

— audio-sound @ hatena (@audio_sound_Twr) September 22, 2019

GREATEST HITS 2011-2017 “ALTER EGO”

【関連記事】

*1:おすすめ度とは、あくまで主観的に「ここが面白い!ここが味わい深い!」と思ったポイントです。たとえば低域が「5」だからといって低音が支配的で低域重視で鳴りますというわけではなく、「低域の表現が丁寧でうまいなぁ」とか「これはちょっと他では味わえないかも」といった特徴的な音、魅力的な音がポイント高めになります。そのイヤホンの販売価格帯も考慮した主観的な評価です。